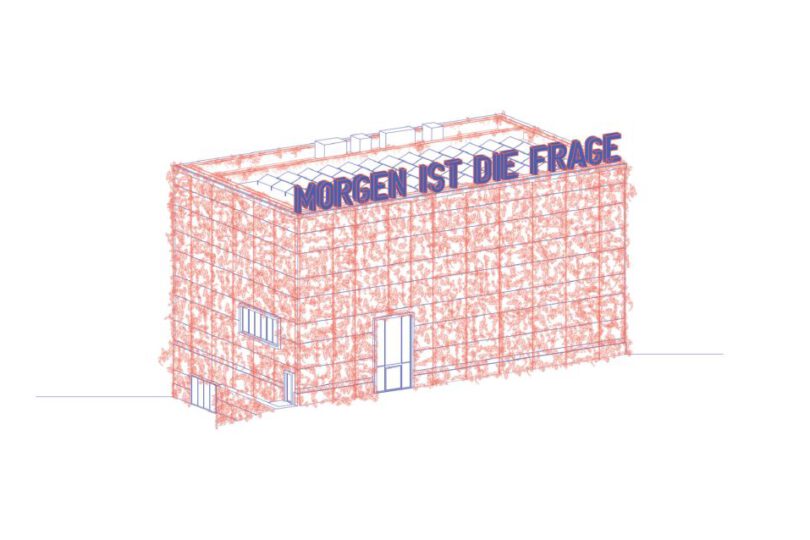

Foto: Gropiusbau, Selina Schlez

Kooperationsprojekt gefördert vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Projektlaufzeit: 11/2022 – 10/2024

Eine spektakuläre Museumsarchitektur und überdimensionierte Anforderungen an den Schutz von Exponaten bedingen einen maximalen Einsatz von Technik für die Regulierung des Raumklimas hinsichtlich Belüftung, Temperatur und Feuchtigkeit. Entsprechend hoch sind die CO2-Emissionen der Museen, Bibliotheken, Archive und Depots, um die Räume gemäß den Anforderungen zu klimatisieren.

Aus konservatorischer Sicht wäre dieser technische Maximaleinsatz aber gar nicht notwendig. In Zeiten von Klimakrise, Energieknappheit und schwer kalkulierbaren Energiekosten stehen diese Kulturerbe-Bauten deshalb vor der Herausforderung, sowohl ihren Betrieb und ihre Instandhaltung konsequent nachhaltig zu gestalten, als auch die Planung und den Bau neuer Gebäude am Prinzip der Nachhaltigkeit auszurichten.

Das Forschungsteam wird neue Bewertungs- und Planungsansätze zur nachhaltigen Instandhaltung und Errichtung von Kulturerbe-Bauten entwickeln, wobei es zunächst das Bewertungssystem „Nachhaltiges Bauen“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen analysiert und eine Übertragbarkeit auf Kulturerbe-Bauten überprüft. Dabei werden die Anforderungen zur präventiven Konservierung von Ausstellungsobjekten durch ein ganzheitliches Risikomanagement neu bewertet. Grundlagen dafür liefern bauwerksbezogene Elemente wie digitale Modelle, thermisch-dynamische Simulationen sowie das direkte Monitoring durch Sensorik am Bauwerk. Am Ende des zweijährigen Forschungsprojekts sollen neue Planungsansätze für Museen, Archive, Bibliotheken und Depots unter dem Aspekt des nachhaltigen Bauens entstehen: Das meint unter anderem den Einsatz von performativen Gebäudehüllen, nachwachsenden und umweltverträglichen Baustoffen, einen reduzierten Energieverbrauch, minimalen Einsatz von Gebäudetechnik sowie die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Gebäuden.

Das Projekt „Ressourcenoptimierte Kulturerbe-Bauten (Memory Institutions) – ReKult“ ist eine Kooperation mit der TU Braunschweig, TU München unter der Leitung des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin und wird durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert.

foto: Gropiusbau, Selina Schlez

cooperation project funded by Federal Ministry for Housing, Urban Development and Construction (BBSR)

project period: 11/2022 – 10/2024

Spectacular museum architecture and oversized requirements for the protection of exhibits demand maximum use of technology to regulate the indoor climate in terms of ventilation, temperature and humidity. The CO2 emissions of museums, libraries, archives and depots are enormous in order to condition the rooms according to the requirements.

From a conservation point of view, this maximum technical input would not be necessary. In the context of climate crisis, energy scarcity and high energy costs, Memory Institutions (MI) are faced with the challenge of both consistently designing their operation and maintenance in a sustainable way, as well as aligning the planning and construction of new buildings within the planetary boundaries.

The research team will develop new assessment and planning approaches for the sustainable maintenance and construction of heritage buildings, starting by analysing the “Sustainable Building” assessment system (BNB) of the Federal Ministry of Housing, Urban Development and Construction and examining its transferability to Memory Institutions. In the process, the requirements for preventive conservation of exhibition objects are re-evaluated through holistic risk management. The foundations for this are provided by building-related elements such as digital models, thermal-dynamic simulations and monitoring using sensors on the building. At the end of the two-year research project, a guideline for museums, archives, libraries and depots is to be developed focusing on the use of performative building envelopes, renewable and natural building materials, reduced energy consumption, minimal use of building technology and consideration of the entire life cycle of buildings.

The project “Resource-Optimised Memory Institutions – ReKult” is a cooperation with the TU Braunschweig and the TU Munich under the direction of the Rathgen Research Laboratory of the National Museums in Berlin and is funded by the Federal Ministry of Housing, Urban Development and Construction.